工場の設備稼働率の正解は?改善コンサルが語る“本当の目安”とは

「新しく設備を入れたけど、フル稼働していない。これってダメなんでしょうか?」

そんなご相談を、先日ある企業の社長さまからいただきました。

たしかに“稼働率”という言葉を聞くと、「数字が高いほうがいい」と思ってしまいがちですが、それは本当に正しいのでしょうか?

今回は、設備稼働率と可動率(べきどうりつ)の違いとあわせて、「現場で意識すべき本当の目安」についてお伝えします。

目次

稼働率に悩むA社のケース

新しい加工設備(約1,500万円)を導入したA社。

ところが、導入直後は受注が少なく、設備を8時間フルに動かすほどの仕事がありません。

「せっかく高いお金を払ったのに…もったいない」

「減価償却もあるし、遊ばせておくのは不安」

そこで、繁忙期用の製品を前倒しで生産することにしました。

しかしその結果──

- キャッシュフローが悪化

- 置き場の確保が必要に

- 実際の売上につながらない在庫が増える

このような問題が発生し、「そもそも、設備稼働率ってどのくらいが適正なんですか?」というご相談につながったのです。

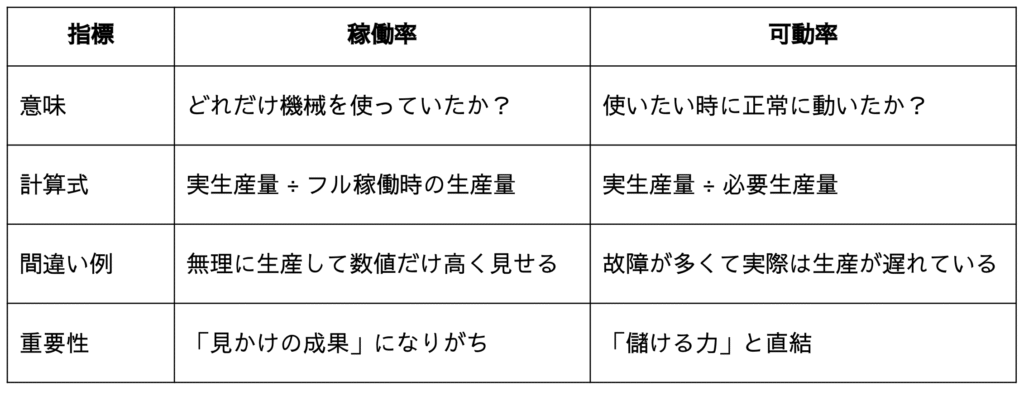

設備稼働率とは? 可動率とは?

言葉が似ていて混同されやすいですが、稼働率と**可動率(べきどうりつ)**は、まったく意味が違います。

✅️設備稼働率とは?

定時内で、どれだけ機械が稼働していたか?の割合です。

計算式:

稼働率(%)= 実際の生産量 ÷ フル稼働時の生産量

たとえば、1日8時間のうち5時間しか稼働しなかった場合、稼働率は約62.5%になります。

✅ 可動率とは?

「動かしたいときに、機械が正常に動いてくれるか?」の割合です。

計算式(簡易的な表現):

可動率(%)= 必要な生産数 ÷ 実際に生産できた数

言い換えれば、「5時間分の製品を、5時間でちゃんと作れたかどうか?」という視点です。

結論:「稼働率」より「可動率」を重視すべき理由

ここで、私の結論をお伝えします。

「稼働率は、気にしなくていい」──です。

なぜなら、稼働率を上げようと“無理に生産する”ことには、次のようなリスクがあるからです:

- 必要のない在庫を生む

- 工程内の問題が見えづらくなる

- 品質が悪化する

- キャッシュフローが悪くなる

- 経営判断が遅れる

弊社では、5Sの第一歩として「いらないものを作らない」ことを徹底しています。

稼働率のために“いらない製品”を作ってしまうのは、本末転倒なのです。

儲けに直結する数値を改善しよう

本当に重要なのは、「動かしたいときにしっかり動く」こと。つまり可動率です。

可動率を高めるには、設備保全や日常点検を通じて、日頃から整備された状態を保つことが不可欠です。

お出かけ前に車が故障していたら困りますよね?それと同じです。

最後に:社長が選んだ行動とは

A社の社長にこのお話をすると、とてもスッキリされたご様子で、こうおっしゃっていました。

「稼働率に惑わされず、設備は止める。空いた時間は営業活動に全社で注力します。」

これが、利益を生む経営判断です。

お悩みがあれば、いつでもご相談ください

もし今、工場経営で「このままでいいのか?」と感じる場面があれば、専門家に一度相談されることをおすすめします。

弊社では、現場に入り、数字と改善を結びつけたご提案をしています。

お気軽にお問い合わせください。

今なら現場ですぐに使える設備のムダ評価シートもお配りしています。